Passion Marie-Antoinette » Où Est Enterrée Marie-Antoinette | La véritable histoire

Où est enterrée Marie-Antoinette ? Pour répondre à cette question, il faut distinguer le lieu d’inhumation de la souveraine juste après son exécution le 16 octobre 1793 (le cimetière de la Madeleine) du lieu où elle repose depuis l’exhumation de son corps en 1815 (la Basilique de Saint-Denis). Revenons ensemble sur l’histoire de l’enterrement de Marie-Antoinette. Cet article est l’occasion pour moi de vous faire découvrir en bonus un endroit qui reste méconnu, la Chapelle expiatoire à Paris.

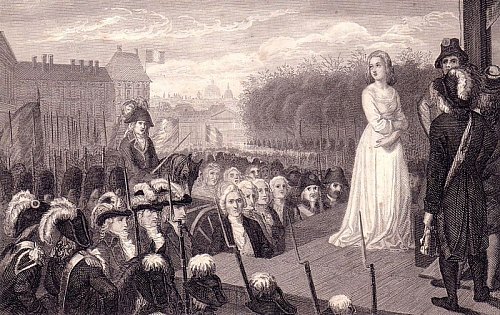

12 h 15 le 16 octobre 1793. Le couperet vient de tomber. La reine est morte. La place de la Révolution (actuelle place de la Concorde) exulte au son des « Vive la République ». Puis la liesse populaire laisse place au silence. Le peuple, qui attend depuis le matin, quitte les lieux. Il est temps d’aller manger.

Le corps de Marie-Antoinette est transporté en charrette au cimetière le plus proche, celui de la Madeleine, aujourd’hui disparu. Il faudra attendre la prochaine vague de suppliciés pour que la reine soit inhumée. Les choses sont allées tellement vite entre le prononcé de la sentence et l’exécution que rien n’a été prévu !

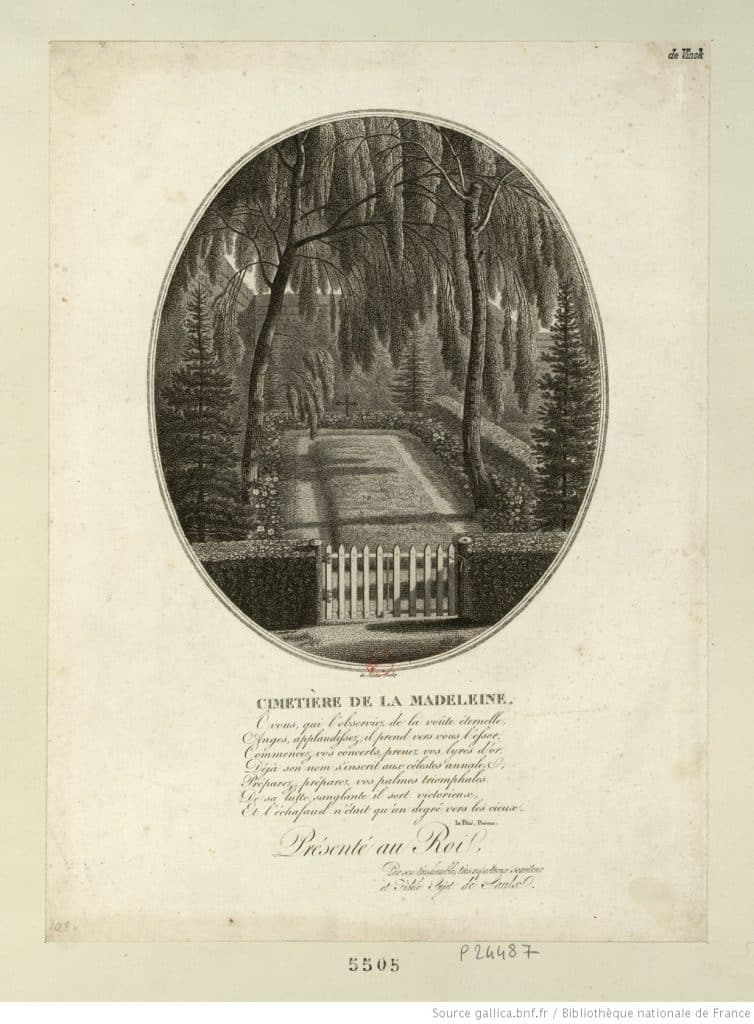

On creuse donc dans la fosse commune. C’est ici qu’a été enterré Louis XVI quelques mois plus tôt (et, bien avant, en 1770, les 132 victimes de la bousculade du feu d’artifice du mariage royal. Ironie du sort !). On y place le cercueil de Marie-Antoinette. On l’arrose de chaux vive, sur ordre de la Convention, pour éviter tout trafic de reliques royales. Les Détails de l’inhumation de Louis XVI et celle de la reine, conservés aux Archives nationales, précisent :

« Au moment où la Reine arriva sur la place Louis XV [place de la Révolution NDLR], elle demanda en grâce d’être enterrée à côté du roi ce qui lui fut accordé. Un homme à cheval vint à toute jambe au cimetière portant l’ordre du pouvoir exécutif à cet effet. Le corps de la Reine ne fut point porté à l’église, aucun prêtre n’eut la permission de l’accompagner. On le transporta directement au cimetière, où il fut inhumé à côté de celui du roi avec les mêmes procédés. On remarqua seulement qu’à cette époque on voyait encore des planches du cercueil du roy, ce qui prouverait que la chaux n’avait pas encore fait beaucoup de ravages. »

Deux riverains royalistes, Desclozeau et son gendre Danjou, assistent à l’inhumation de Marie-Antoinette (et avant elle, à celle de Louis XVI). Ils mémorisent l’emplacement des corps. Le cimetière finit par être mis en vente et Desclozeau l’achète en 1796. Il marque la zone de la fosse et devient gardien d’un secret bien encombrant en ces temps troubles. Rares sont ceux qui savent dire désormais où se trouvent les corps des monarques déchus… Puis le temps passe. Convention, Directoire, Consulat, Empire… le sort du couple royal n’intéresse plus grand monde.

👀 À lire aussi : Qui est Marie-Antoinette ?

En 1814, 21 ans après le régicide, Louis XVIII, frère de Louis XVI, restaure la monarchie. Rapidement, il ordonne de rechercher les dépouilles royales. Un moyen de faire amende honorable, lui qui n’avait pas affiché un franc soutien au roi et surtout à la reine pendant les événements. L’enquête de terrain pour retrouver les fosses dure plusieurs mois. L’aide des témoins de l’inhumation, qui, souvenez-vous, avaient mémorisé l’endroit, est précieuse. Les premiers coups de pelles sont enfin donnés le 18 janvier 1815. Il faut faire vite, car 3 jours après, une cérémonie est organisée en la Basilique Saint-Denis pour la date anniversaire de la mort de Louis XVI.

À 2,60 mètres de profondeur, les pioches se heurtent à une couche dure : c’est la chaux ! Un des documents du registre contenant les pièces relatives à l’exhumation des dépouilles mortelles de Louis XVI et de Marie-Antoinette précise :

« Après avoir fait faire par des ouvriers, du nombre desquels se trouvait un témoin de l’inhumation de la Reine [Desclozeau ou Danjou NDLR], une découverte de terre de dix pieds de long sur cinq à six de largeur et cinq ou [texte manquant] environ de profondeur, nous avons rencontré un lit de chaux de dix ou onze pouces d’épaisseur, que nous avons fait enlever avec beaucoup de précaution, et sous lequel nous avons trouvé l’empreinte bien distincte d’une bière de cinq pieds et demi ou environ de longueur, ladite empreinte tracée au milieu d’un lit épais de chaux, et le long de laquelle se trouvaient plusieurs débris de planche encore intacts. Nous avons trouvé dans cette bière un grand nombre d’ossemens que nous avons soigneusement recueillis ; il en manquait cependant quelques-uns, qui sans doute, étaient déjà réduits en poussière ; mais nous avons trouvé la tête entière, et la position où elle était placée, indiquait d’une manière incontestable qu’elle avait été détachée du tronc. Nous avons trouvé également quelques débris de vêtemens, et notamment deux jarretières élastiques assez bien conservées, que nous avons retirées pour être portées à S. M., ainsi que deux débris du cercueil ; nous avons respectueusement placé le surplus dans une boîte que nous avons fait apporter en attendant le cercueil de plomb que nous avons commandé. Nous avons également mis à part et serré dans une autre boîte la terre et la chaux trouvées avec les ossemens, et qui doivent être renfermées dans le même cercueil.

Cette opération faite, nous avons fait couvrir de fortes planches la place où se trouvait l’empreinte de la bière de S.M. la Reine, et nous avons procédé, à la recherche des restes de S. M. Louis XVI. »

Chateaubriand est témoin de la scène. Frappé par la vue du visage de Marie-Antoinette miraculeusement préservé, il va jusqu’à écrire dans ses Mémoires d’outre-tombe :

« Au milieu des ossements, je reconnus la tête de la reine par le sourire qu’elle m’avait adressé à Versailles. »

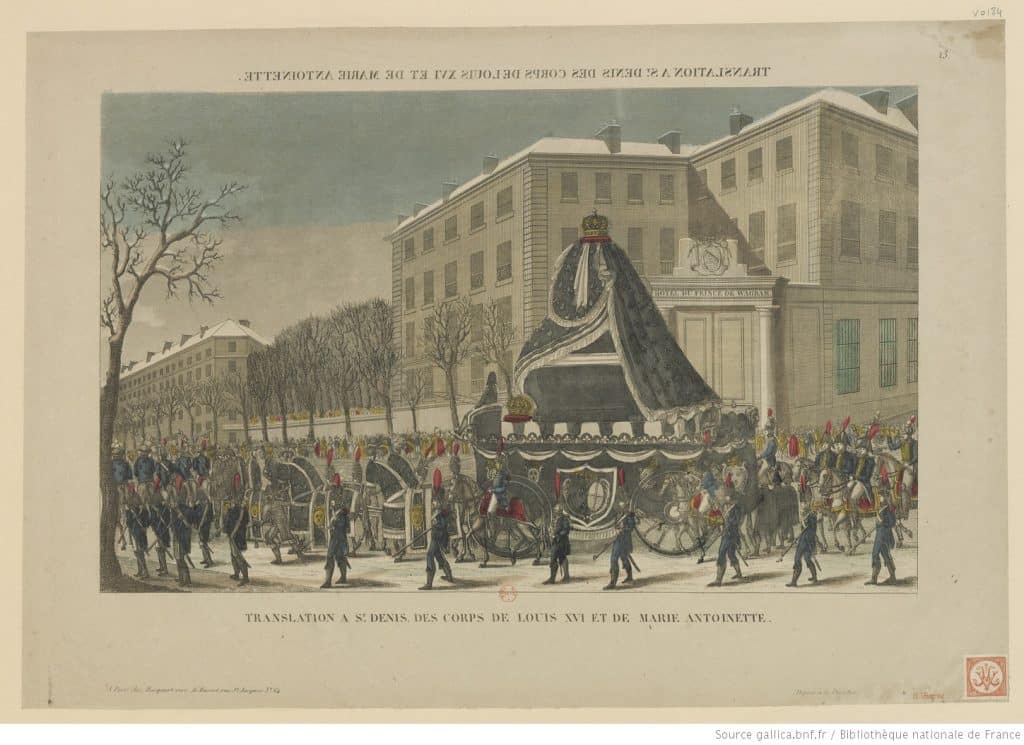

Après les restes de Marie-Antoinette, ce sont ceux de Louis XVI qui sont exhumés, le lendemain. Les corps, ou plutôt ce qu’il en reste, sont placés chacun dans un cercueil de plomb, lui même placé dans un cercueil en bois ferré. Puis ils sont disposés sur un carrosse recouvert d’un imposant manteau royal noir surmonté de la couronne de France qui les emmène rejoindre leurs ancêtres dans la nécropole des rois de France à Saint-Denis.

La translation des corps de Louis XVI et Marie-Antoinette dans la Basilique Saint-Denis a lieu le 21 janvier 1815, date anniversaire de la mort du roi. Des funérailles grandioses sont organisées. Pour l’occasion, l’édifice religieux prend des allures de temple égyptien avec toute la symbolique qui l’accompagne.

L’intérieur est tout aussi impressionnant. Une immense tenture surmontée de la couronne royale pend de la voûte, au-dessus du catafalque accueillant le cercueil de Marie-Antoinette et celui de Louis XVI. La cérémonie, qui réunit les survivants de la famille royale, est longue. Elle commence à 13 h 15 et se termine à 18 h. À l’issue de l’hommage, enfin, les restes des souverains martyrs peuvent rejoindre pour l’éternité ceux de la dynastie des rois de France (où du moins ce qu’il en reste, car le lieu a été profané en octobre 1793).

Si la basilique Saint-Denis attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs et permet d’approcher, entre autres, la tombe de Marie-Antoinette, il est un lieu méconnu qui mérite le détour : la chapelle expiatoire. Située dans le 8e arrondissement, à deux pas de la gare Saint-Lazare, elle a été bâtie sur le site de l’ancien cimetière de la Madeleine, là même où Marie-Antoinette et Louis XVI ont été inhumés après leur exécution. Un sanctuaire voulu par Louis XVIII, où « tout bon Français pourra […] verser des larmes expiatoires » pour reprendre les termes de l’employé du Trésor Edme-Louis Barbier dans sa Notice sur l’exhumation de Leurs Majestés Louis XVI et Marie-Antoinette (page 27).

La première pierre est posée le jour des funérailles royales, le 21 janvier 1815, même si les plans définitifs de la chapelle ne sont pas encore arrêtés. Le bâtiment, œuvre de l’architecte Pierre Fontaine, est achevé en 1826, sous Charles X.

Sur le fronton on peut lire :

« Le roi Louis XVIII a élevé ce monument pour consacrer le lieu où les dépouilles mortelles du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette, transférées le 21 janvier 1815 dans la sépulture royale de Saint-Denis, ont reposé pendant 21 ans. »

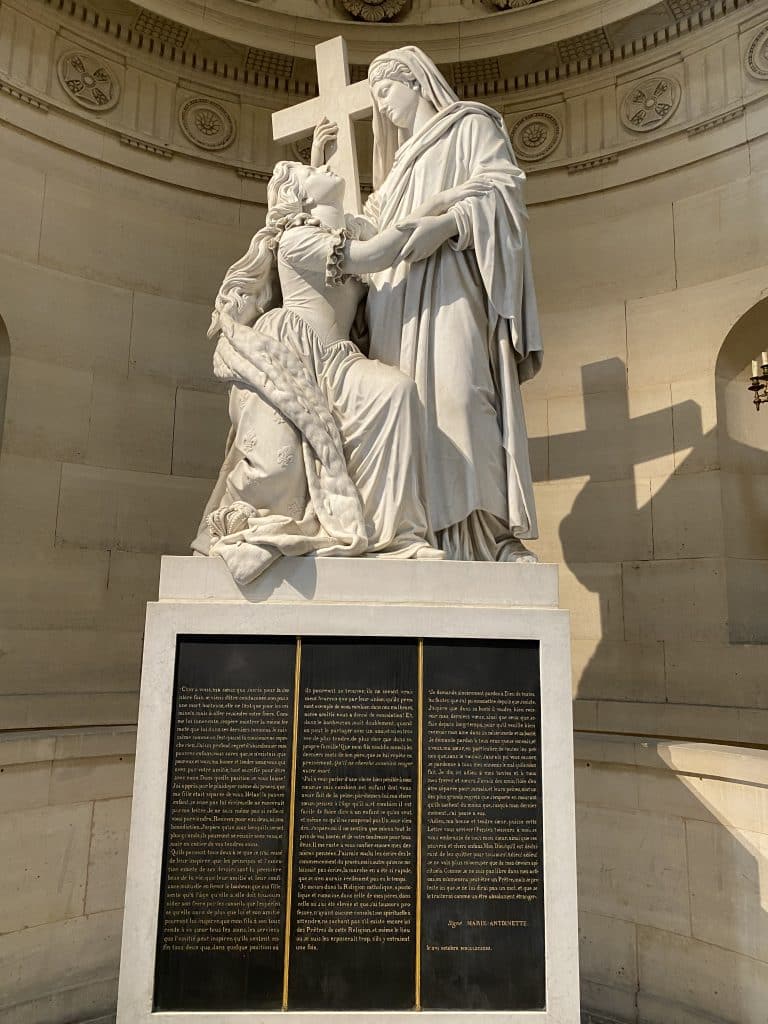

À l’intérieur, un silence poignant, et deux statues de marbre blanc monumentales qui se font face :

Ces deux statues ont été offertes par Marie-Thérèse – devenue duchesse d’Angoulême –, fille de Louis XVI et Marie-Antoinette et seule survivante de la prison du Temple.

Dans la chapelle basse, un autel en marbre noir en forme de tombeau antique est érigé à l’endroit où le corps de Louis XVI a été exhumé.

N’hésitez pas à aller visiter cet endroit méconnu si vous êtes de passage dans la capitale, il fait partie des 6 lieux que j’ai répertoriés pour partir sur les traces de Marie-Antoinette à Paris !

🌹 Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le ou commentez-le ! Merci !

Stéphanie

Sources :

De Waresquiel Emmanuel, Les derniers jours de Marie-Antoinette, Paris : Tallandier, 2021, 352 p.

Delalex Hélène, Marie-Antoinette La légèreté et la constance, Paris : Perrin, 2021, 312 p.

Archives nationales

Partager l'article

Passion Marie-Antoinette : la vraie Vie de la Reine

Qui suis-je ?

Je suis Stéphanie Soulier, historienne de formation. J’ai craqué pour Marie-Antoinette après avoir vu un docufiction sur Arte. Depuis… j’ai décidé de lui consacrer un blog. En savoir plus sur ma démarche.

Et cultivez-vous à la plage (ou ailleurs) avec Marie-Antoinette. L’essentiel et ses 50 questions-réponses pour tout savoir sur la plus célèbre de nos reines 👸.

11 réponses

Merci Stéphanie pour cet article très intéressant. Je me demandais vraiment comment ils étaient arrivés à Saint-Denis. Enfin j’espère que ce sont bien leurs dépouilles…. Vu les années qui ont passé… C’est comme le cœur du petit Louis XVII…..Est-ce bien le sien?

Merci Valérie !

Il y a peu de doutes sur le fait que les restes soient bien ceux de Marie-Antoinette. Si je me souviens bien, il y en a un peu plus sur ceux de Louis XVI, enterré plus profondément et 9 mois plus tôt. Quant au cœur de Louis XVII, difficile de savoir. Certains vont jusqu’à prétendre que l’enfant mort au Temple en 1795 n’est pas le dauphin. Dans ces conditions, comment être sûr que ce petit cœur est celui de Louis Charles ?

Il ne peut effectivement y avoir aucun doute concernant les restes de Marie Antoinette ! Ils ont été formellement identifiés a l’époque de leur exhumation , y compris par la Duchesse d’Angoulême, fille de Marie Antoinette, et seule rescapée de ce tragique évènement !! Il semblerait que ceux du roi Louis XVI , soit également identifié ! A propos du coeur de Louis XVII , nombre de personne ( encore de nos jours) ont voulu ( et continue) de vouloir faire de cette malheureuse histoire , un juteux commerce pouvant leur permettre quelques fortunes !! Il me semble qu’il y a eu assez récemment des tests adn et des prélèvements sur ce petit coeur , qui laisse supposer que cette petite relique est bien le coeur du fils de Marie Antoinette ! A vérifier !!

Merci pour votre message André. De nombreux mystères entourent encore la famille royale : la duchesse d’Angoulême est-elle vraiment Madame Royale, Louis XVII est-il vraiment l’enfant du Temple… ? Le petit cœur en est un de plus !

La Duchesse d’Angoulême est la fille de Marie Antoinette ! cela est une certitude !!! tout comme son fils décédé dans la prison du temple !!! Ce tragique épisode de notre histoire , est le résultat de la haine développée par certains personnages dont la cruauté demeure ,encore aujourd’hui, une des facettes sombres du genre humain !

Je vous invite à lire » Le drame de Varennes » écrit par G.Lenotre parue en 1911 , et que j’ai pu trouver dans une librairie Parisienne il y a quelques années ! Vous y trouverez le récit parfaitement détaillé de ce que fut la malheureuse épopée de Varennes ! ainsi que l’identité des différents acteurs qui auront participés de près et de loin a la tentative de sauvetage de la famille royale !! Autre livre que j’ai pu lire est « Marie Antoinette » écrit par un des meilleurs historiens sur ce sujet : Stephan Zweig !!

Autre récit authentique que j’ai pu voir sur internet ,du citoyen Louis Olivier Desclozeau ( ancien avocat , probablement royaliste , qui habitait a proximité de la fosse ou fut enterré Marie Antoinette , et qui aura mémorisé l’emplacement exact du site depuis sa fenêtre !! c’est grâce a son précieux témoignage qu’on a pu retrouver les restes du roi et de la reine , et qu’on a pu les authentifier !!

Oui, tout à fait, c’est ce que j’explique dans l’article. Merci pour votre conseil de lecture du « drame de Varennes ». De mon côté, je vous recommande la biographie de Simone Bertière.

Bonne journée !

La révolution Française reste un événement important de l’histoire de France ! Ce que l’on peut dire , c’est que de tout temps la cruauté des hommes aura apporté son lot de crimes et d’assassinats , poussant les plus extrémistes aux pires des souffrances et des tortures pour leur semblable ! On se demande parfois si les animaux disposent d’autant de cruauté que peuvent en avoir les hommes !! Marie Antoinette aura subit les pires atrocités ( quelles soient morales ou physiques ) , alimentées par des esprits criminels qui a leur tour auront subit les mêmes sorts !! La folie des hommes lorsqu’ils accèdent au pouvoir , ne semble pas avoir évolué depuis la nuit des temps , et reste toujours aussi peut rassurant pour les années à venir ! Mais cela est une autre histoire !!!!

Oui, en effet, c’est un sujet presque philosophique et… universel…

J’ai tout récemment pu lire » Souvenirs » écrit par Elisabeth Vigée- Lebrun ! artiste peintre et portraitiste d’un talent exceptionnel ! Elle raconte dans ses souvenirs , les impressions et sentiments qu’elle a pu ressentir devant les personnalités que nous avons pu voir au travers de sa peinture ! Ainsi elle décrit la reine Marie Antoinette comme une personne de grande qualité , a la peau tellement claire , qui lui était très difficile d’en interpréter la couleur sur ses toiles !!! Par ailleurs , un jour que la reine posait pour Madame Vigée- Lebrun , et que cette dernière se trouvait bien avancée dans sa grossesse , Elisabeth fit tomber ses pinceaux ainsi que sa boîte de peinture ! Alors qu’elle s’apprêtait a les ramasser , la reine lui épargna de le faire compte tenu de sa grossesse avancée, et c’est la reine qui se baissa pour ramasser ses affaires de peinture !! Un geste qu’Elisabeth n’oublia pas dans ses mémoires !!! Par contre , elle n’aura pas eu la même réflexion , devant la jeune soeur de Napoléon ( Caroline ) , épouse de Murat , qu’elle aura décrit comme une personne hautaine et peu conforme à l’image de ce qu’on pourrait attendre d’une Princesse !! La portraitiste aura eu durant ses nombreuses séances de pause avec Marie Antoinette , des rapports et entretiens des plus agréables ! On peut effectivement imaginer ce qu’on pu être les conversations de ces deux personnalités durant les séances de peinture !! Un livre de souvenirs que j’ai apprécié pour les nombreuses anecdotes qui y figurent !!!!

J’ai également beaucoup apprécié ces mémoires (qui sont toujours à prendre avec précaution et à croiser avec d’autres sources). Merci pour ce partage André !

Oui c’est juste !!! D’autant qu’Elisabeth Vigée Lebrun avait perdue la vue dans les derniers temps de son existence !!! ( on ne sait d’ailleurs pas grand chose sur sa cécité , hormis le fait que cela aurait pu être provoqué par plusieurs attaques cérébrales) !! Caroline Rivière ( sa nièce) , ainsi qu’Eugénie Tripier Lefranc ( sa dernière élève) auront été ses yeux dans le devoir d’écriture de ses mémoires !! L’histoire ne dit pas si Elisabeth a pu faire relire ses paroles aux intéressés , afin de pouvoir en corriger les termes !!! on peut en douter , rien n’est sûr !!! Je crois qu’il existe un livre de ses mémoires édité en deux volumes (1835-1837) , destiné a la Princesse Kourakin , et qui paraît autrement plus détaillé et complet que ceux que nous pouvons lire de nos jours !!! j’ai pu voir cela sur un site appelé » Gallica » , je crois !! Je souhaiterai savoir s’il existe des passages et des récits plus complet sur les différentes séances de pause accordées par la reine Marie Antoinette !! Mes recherches jusqu’à ce jour n’ont pas donné grand chose ! mais peut être que tout simplement , il n’en existe pas !!!